복은 한국의 전통적인 천지관념에서 중요한 날짜로 여겨지는 세 번의

'복'을 가리키는 용어입니다. '복'은 길이 5일인 단위로, 여름의 무더운 기간 동안 나타나는 것으로 알려져 있습니다.

첫 번째로는 "초복(初伏)"이라고 불리는데, 일반적으로 음력 6월 30일부터 7월 4일까지의 5일 동안에 해당합니다. 이 기간은 장마가 끝나고 날씨가 무더워지기 시작하는 시기로 알려져 있습니다.

두 번째는 "중복(中伏)"이라고 불리며, 보통 음력 7월 10일부터 7월 14일까지의 5일 동안에 해당합니다. 이 때는 여름 한창에 기온과 습도가 높아지는 시기로, 가장 무더운 시기 중 하나입니다. "삼복더위"라고도 불리는데, 앞서 답변드린 내용과 같이 삼복더위는 한국에서 날씨 현상을 통칭하는 말로, 특히 중복에 해당하는 기간을 가리킵니다.

마지막으로는 "말복(末伏)"이라고 불리며, 일반적으로 음력 7월 20일부터 7월 24일까지의 5일 동안에 해당합니다. 말복은 여름이 저물어가고 가을이 다가오는 시기를 나타내며, 이전의 무더운 기간들과는 달리 조금은 날씨가 서늘해지는 경향이 있습니다.

삼복은 한국에서 과거부터 관찰되고 전해져 온 전통적인 천지관념이며, 이 세 번의 복 기간 동안은 특히 무더운 여름 기간에 대한 인식과 대비가 강조되었습니다. 사람들은 이러한 천지관념을 바탕으로 건강 관리와 농사일정, 휴가 계획 등을 수립하곤 했습니다. 하지만 현대에는 이러한 전통적인 천지관념이 주로 역사적인 의미를 갖고 있으며, 일상 생활에 직접적인 영향을 미치지는 않는 경우가 많습니다.

[삼복의 유래]

삼복(三伏)의 유래는 고려시대 이전으로 거슬러 올라갑니다. 삼복은 한자로 '삼개(三)'와 '복(伏)'이 조합된 말입니다. 뜻은 여름철 가장 덥고 습한 날씨로 인해 사람들이 체력이 지치기 쉬운 3개의 기간을 나타냅니다. 이 기간 동안 사람들은 체력을 회복하고 건강을 유지하기 위해 특별한 음식과 보양식을 섭취하곤 했습니다. 음력 기준으로 삼복은 초복, 중복, 그리고 말복으로 구분되며, 한 해의 절기 중 소서(小暑), 대서(大暑), 입추(立秋) 사이에 이어집니다. 초복은 소서 이후 첫 번째 복, 중복은 대서를 포함한 두 번째 복, 말복은 입추 전 마지막 복을 가리키는 말입니다. 이 시기에는 더위와 습도가 높아 축산업이나 농사 등에 영향을 미치게 되는데, 그래서 사람들이 이 기간 동안 건강과 에너지를 유지하기 위해 특별한 음식을 섭취하는 중요한 의미를 가지게 되었습니다.

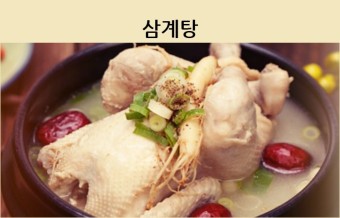

삼복 때 섭취하는 음식으로는 주로 삼계탕(삼계당(參鷄湯))이 있습니다. 삼계탕은 영양분이 풍부한 오리고기와 생명력 있는 참나무씨를 함께 삶아 만드는 음식으로, 여름철에 체력을 키우고 에너지를 보충하기 위한 면역력 강화 효과가 있다고 알려져 있습니다. 이처럼 한국 문화에서 삼복은 폭염기간을 대비하는 밸런스 잡힌 식습관 및 건강관리 방법으로 여겨집니다.

연원 및 변천

근대 이후로 시행된 삼심제(三審制)와는 근본취지가 생명의 존엄성을 수호한다는 의미에서 같으나, 유래나 시행절차는 차이가 있다. 삼복제는 수(隋) · 당(唐)의 율령제도 가운데 휼형제도(恤刑制度)에서 유래된 것 같다. 따라서, 중국의 율령제도의 영향으로 우리나라에도 도입되었다.

이에 관한 기록은 고려시대부터 보이고 있다. 1047년(문종 1) 8월 상서형부(尙書刑部)에서 인명이 중요하므로 사형수는 삼복한 뒤에 처결(處決)해야 한다는 주(奏)를 올린 사실이 있으며, 『고려사』 형법지에도 이와 관련된 기사가 많다. 1389년(창왕 1) 4월에도 도평의사사(都評議使司)에서 입춘부터 입추까지는 사형을 정지하고 개경의 사형사건은 오복계, 지방는 삼복계 하라는 소(疏)를 올리고 있다.

조선시대도 이 제도와 정신은 그대로 이어졌다. 1392년(태조 즉위년) 윤12월 형조에서 삼복제 · 오복제가 제대로 시행되지 않으므로, 반드시 시행할 것을 상언(上言)하니 왕이 이를 재가했다는 내용이 『태조실록』에 전하고 있다. 그리하여 1397년(태조 6) 최초의 법전인 『경제육전(經濟六典)』 형전에 용형상의 제도로 입법화되어 반시(頒示)주2되기에 이르렀다.

또한, 『경국대전』에서도 『경제육전』의 정신을 이어받아 삼복제를 법문화함으로써 조선 휼형사상의 근간을 이루는 제도로 발전되었다. 단지 외방의 사수(死囚)를 취급할 때의 절차에 있어서만 약간의 차이를 보이고 있다. 『경제육전』에서는 처음 수령이 심리하고 도관찰사가 다시 심리한 뒤 그 결과를 도평의사사에 보내어 이곳에서 서류상으로 삼복하고 왕에게 알리던 것을, 『경국대전』에서는 삼심까지 관찰사가 담당하고 서류만 형조를 거쳐 계문했던 점에서 차이가 있었다.

조선 후기 『속대전(續大典)』 편찬시에도 삼복제는 여전히 확립되어 있어서, 법전상으로는 조선 전기부터 말기까지 존속되었음을 알 수 있다.

기록상으로는 삼복제가 조선 후기까지 존속한 것으로 되어 있으나, 1401년(태종 1) 2월 변남룡(卞南龍) 부자를 국문 후 처형한 사실에 대해 문하부에서 삼복제를 적용해야 한다고 간(諫)한 사실 등으로 보아 그 실행여부에는 의문이 많다. 더욱이, 조선 후기에는 결안정법(結案正法)이라고 하여 자백만 얻으면 그 자리에서 처형하는 사례가 자주 있었다. 따라서 삼복제는 비록 법제화되어 있었다고는 하지만, 실질적인 효력은 점차 상실되어간 것으로 추정된다.

'travel > life' 카테고리의 다른 글

| 채근담의 명언 (0) | 2023.07.20 |

|---|---|

| You need in your 60s exercises 10 hand (0) | 2023.07.18 |

| 카타마린의 대여및 활용방법 (0) | 2023.07.17 |

| 통풍증상완화에 도움이 되는 과일10가지 (0) | 2023.07.16 |

| 통풍원인증상진단/치료경과/예방방법식이요법/생활가이드 (0) | 2023.07.08 |